Россия обязана своей многовековой историей известным и неизвестным героям прошлого и настоящего - в нашей стране трудно найти семью, где бы не хранилась память о таких героях.

Истоки российской традиции особо чествовать своих воинов уходят вглубь столетий. Одним из первых памятных дней был установлен вскоре после Куликовской битвы, в которой объединенное войско Северо-Восточной Руси под знаменами московского князя Дмитрия Ивановича нанесло поражение татаро-монголам под командованием темника Мамая. Одержав победу 8 сентября 1380 г., Дмитрий Донской на обратном пути посетил Троице-Сергиев монастырь, игумен которого, преподобный Сергий Радонежский благословил его на Куликовскую битву. В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в ходе этого сражения.

С тех времен сложилась традиция совершать подобное поминовение ежегодно. Димитриевская родительская суббота - ближайшая суббота перед днем памяти Св. великомученика Димитрия Солунского (26 октября/8 ноября) - день памяти погибших защитников Отечества.

В Российской императорской армии общеармейский праздник, установленный Петром Великим, отмечался 12 сентября, в Александров день, когда в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге были перенесены мощи великого князя Александра Невского.

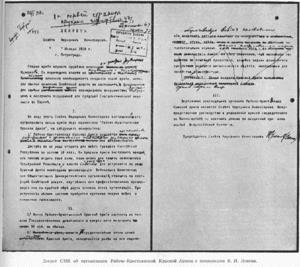

Новейшая история общенародного воинского праздника берёт свое начало 15 января/28 января 1918 г. В этот день председатель Совнаркома В.И. Ленин подписал Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Предлагалось учредить также День Красной Армии, но речь тогда шла не о государственном празднике, а о широко агитационном мероприятии.

Декрет СНК о создании Рабоче-крестьянской армии с правками В.И. Ленина

Декрет был своевременным - в силу резко осложнившейся обстановки на фронтах Гражданской войны. 22 февраля 1918 г. начался первый Кубанский поход («Ледяной») белой Добровольческой армии. Его основной целью было соединение Добровольческой армии с кубанскими белыми отрядами.

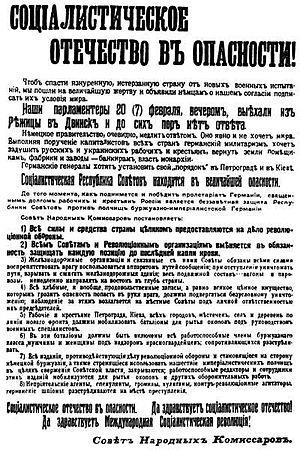

23 февраля 1918 г. было опубликовано воззвание Совета Народных Комиссаров от 21 февраля «Социалистическое отечество в опасности».

Листовка с декретом Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности!» от 21 февраля 1918 года.

В ответ на этот призыв началось вступление добровольцев в РККА. Благодаря им, Добровольческой армии не удалось сделать то, к чему она стремилась - занять крупный административный центр Екатеринодар и поднять кубанских казаков на борьбу с большевиками.

10 января 1919 г. председатель Высшей военной инспекции РККА Н.И. Подвойский направил в Президиум ВЦИК письмо с предложением отпраздновать годовщину создания Красной армии. «28 января, - отмечалось в документе, - исполняется год со дня издания Советом Народных Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии [С 1 февраля 1918 года в советской России был введен календарь нового стиля, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток (15 января стало 28 январем).]. Было бы желательно отпраздновать годовщину создания Красной Армии...». Далее в документе предлагалось приурочить празднование «к ближайшему воскресенью до или после 28 января, чтобы трудящиеся могли приветствовать армию на улицах во время парада и торжественных шествий».

Предложение Подвойского было рассмотрено во ВЦИК, в силу загруженности его работой, только 23 января. В этот день одним из пунктов повестки дня заседания Президиума ВЦИК значилось: «7. Отношение Н.И. Подвойского об отпраздновании годовщины издания Сов[етом] Нар[одных] Комиссаров декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии 28 января». До 28 января оставалось всего лишь 5 дней, а до ближайшего за ним воскресенья (2 февраля) - 9 дней. За это время невозможно было подготовить многочисленные мероприятия, предлагавшиеся Подвойским. В результате президиум ВЦИК вынес следующее решение: «Никаких решений не принимать ввиду позднего представления ходатайства и невозможности в столь короткий срок организовать празднование».

24 января президиум Московского совета рабочих и красноармейских депутатов также рассмотрел вопрос «Об устройстве праздника в ознаменование годовщины создания Красной армии» и принял решение: «Признать необходимым устройство дня Красной армии в ознаменование годовщины создания её. Приурочить день празднования Красной армии ко дню Красного подарка [День Красного подарка - акция по сбору средств для обеспечения Красной армии]. Организовать в этот день митинги, концерты и спектакли».

Таким образом, 28 января 1919 г. годовщина декрета СНК об образовании Красной армии широко не отмечалась, но именно в этот день впервые официально была объявлена дата её празднования.

28 января на пленарном заседании Моссовета его председатель Л.Б. Каменев, напомнив присутствовавшим, что «сегодня - годовщина Красной армии», сообщил, что «по целому ряду технических причин празднование годовщины Красной армии отложено на 17 февраля». Эта информация была обнародована и в центральных газетах.

Но 5 февраля «Правда» и другие газеты опубликовали следующее: «Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января». На первой странице «Правды» была опубликована фотокопия оригинала Декрета об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

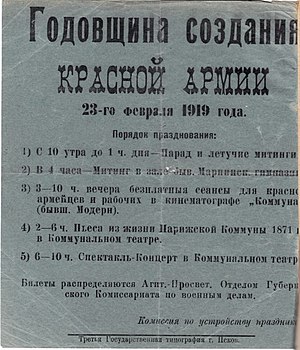

Афиша мероприятий празднования годовщины Красной армии в Пскове, 23 февраля 1919 года.

В последующие два года День Красной Армии широко не отмечался.

При этом 27 января 1922 г. Президиум ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением 9-го Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».

28 января 1922 г. на Красной площади впервые состоялся парад войск, посвященный очередной годовщине Красной армии.

Но по-настоящему всенародным праздником стала 5-я годовщина РККА в 1923 г. В соответствующем циркулярном письме ЦК РКП (б) сообщалось: «...Пятилетний юбилей Красной армии есть великий праздник всех трудящихся России. Партийные органы должны принять самое активное участие в организации этого юбилея и в придании ему характера широкого массового праздника».

В постановлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 г., объяснялась одна из причин празднования годовщины Красно армии именно 23 февраля. В документе утверждалось: «... В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров от 15 января того же года, которым было положено начало Рабоче-крестьянской Красной армии, оплоту пролетарской диктатуры». Во вводной части постановления ЦИК к 10-летию Красной армии говорилось следующее: «23 февраля 1918 г. Рабочее и Крестьянское правительство издало декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии...». Таким образом, празднование годовщины Дня Красной армии было соотнесено с днём опубликования Декрета СНК о создании Рабоче-крестьянской армии. С 1946 г. праздник стал называться Днем Советской Армии и Военно-Морского флота.

Общенародный воинский праздник сохранился и в постсоветской России, несмотря на радикальные общественно-политические реформы, произошедшие в стране.

8 февраля 1993 г. Президиум Верховного Совета РФ своим постановлением объявил «23 февраля знаменательным днем Российской Федерации - Днем защитника Отечества». В Постановлении говорилось: «отдавая дань исторической традиции уважения ратного труда, учитывая важное общественно-политическое значение сложившейся практики отмечать 23 февраля как день всех защитников Отечества».

В принятом 13 марта 1995 г. Федеральном законе № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» 23 февраля было установлено днем воинской славы - День «победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитника Отечества». С апреля 2006 г. в новой редакции Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах Отечества» этот праздник получил название «23 февраля - День защитника Отечества».

Упоминание о победе Красной армии над кайзеровскими войсками было исключено из названия праздника как не в полной мере соответствующее историческим фактам.

Как известно, 23 февраля между наступавшими германскими войсками и краснармейскими отрядами развернулись бои под Псковом. Несмотря на серьезное сопротивление южнее Пскова, германским войскам удалось взять Псков 25 февраля. При этом красноармейцы ещё несколько дней контролировали северо-восточное предместье Пскова - Любятово. Благодаря этому, военно-революционному штабу удалось эвакуировать склады Северного фронта и спасти золото Псковского отделения Государственного банка.

Заняв город, германские войска приостановили наступление на этом направлении. Одна из причин этого заключалось в том, что из Петрограда на Псковское направление были направлены наскоро собранные разнородные красноармейские формирования (Псковские отряды), занявшие станцию Торошино и с вечера 1 марта атаковавшие находившиеся вокруг города мелкие немецкие группы, не ожидавшие появления противника.

Отряд Красной Гвардии рабочих Путиловского завода Петрограда, принимавший участие в боях под станцией Торошино. 1918 год.

В конце февраля 1918 г. бои проходили не только под Псковом, но и под Нарвой, на железнодорожной станции Кейла в Эстонии, в городе Валка, где наступавшие германские войска встретились с упорным сопротивлением латышских стрелков. И хотя они не привели к впечатляющим победам красных бойцов, это ни в коей мере не умаляет их героизм и самоотверженность.

Фактически отряды, защищавшие Петроград, в том числе и на этих направлениях, свою трудную задачу выполнили, задержав продвижение германских войск. Это способствовало тому, что Германия, встретив организованное сопротивление зарождавшейся Красной армии, пошла на подписание 3 марта 1918 г. Брестского мирного договора, пусть и крайне тяжёлого для молодой советской республики.

Псков. Монумент в честь первых боёв Красной армии в Крестах (1969). Скульптор - Г. И. Мотовилов, архитектор - И. Д. Билибин.

Фрагмент горельефа.

В 1950-е годы, при обоснования празднования дня Красной армии 23 февраля, учёные-историки привели следующую аргументацию: в 1919 г. первая годовщина Красной армии праздновалась в «памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную армию, широкого формирования первых частей и отрядов новой армии». Такая трактовка былв дано в 3-м томе «Истории гражданской войны в СССР» (1957 г.).

Главное заключается в том, что первые красноармейцы смогли в те драматические дни отстоять независимость своей Отчизны, что, в конечном счете, и предопределило общенародный характер этого праздника.

В настоящее время одна из традиций празднования Дня Защитника Отечества в Москве - торжественная церемония у стен Кремля, возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. В Александровский сад прибывают Президент России, главы обеих палат Федерального собрания, военное руководство, представители других ветвей власти, руководители политических партий, церковное священноначальство.

После минуты молчания звучит государственный гимн, затем торжественным маршем проходит рота почётного караула.

День защитника Отечества, Москва, Александровский сад. 23 февраля 2023 года. Президент России В.В. Путин возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата

Вечером в Москве и во многих других городах России производится праздничный салют. В Пскове проходит парад у памятника, посвящённого первым боям Красной Армии. Парады в этот день проводятся и в других городах России.

День защитника Отечества остался важной датой не только для России. В Республике Беларусь в этот день отмечают День защитников Отечества и Вооруженных сил, а в Таджикистане и Киргизии - День защитника Отечества.23 февраля, День защитника Отечества, объявлен праздничным днём также в ДНР и ЛНР.

Для большинства граждан России День защитника Отечества -значимая дата, которая стала неотъемлемой частью культуры российского общества. Это не требует особых объяснений. Граждане России гордятся своими предками, чья ратная доблесть, мужество, отвага, любовь к Родине, стойкость, верность присяге и Боевому Знамени передаются из поколения в поколение. Это объединяющее российскую нацию чувство надежно защищало и будет защищать Родину во время войн и потрясений.

Советник РАРАН С. Лавренов