Фельдъегерско-почтовая связь является старейшим видом военной связи, которая в течение многих веков удовлетворяет потребности военных людей в живой связи. История обмена известиями началась с древних времен, когда информация передавалась дымом костров, ударами в сигнальный барабан, звуками труб. На следующем этапе стали посылать гонцов с устными, а позже и письменными сообщениями. Первые почтовые сношения на Древней Руси в XI-XIII веках существовали только между удельными князьями, которые при помощи особых гонцов переписывались между собой и рассылали приказы своим подчиненным боярам. Во времена монголо-татарского ига татары учредили на путях своих завоеваний станции – «ямы» с гонцами, которые означали лишь «место остановки». На них можно было произвести необходимый обмен лошадей, найти ночлег, стол, нужных для продолжения пути людей. Это слово затем укрепилось в русском языке, и послужило корнем для следующих словообразований: «ямщик – почтовый курьер», «ямская гоньба», т.е. почта, «ямская дорога» – почтовый тракт.

В 60–90 годы XV века создали общегосударственную ямскую систему. Уже в 1490 г. упоминается ямской дьяк Тимофей Маклаков, который заведовал ямщиками и ямской службой. Первоначально при ямских дьяках не было специального учреждения, и они руководили службой, используя канцелярский аппарат Казенного приказа. В 1550 г. впервые упоминается Ямская изба, а с 1574 г. – Ямской приказ, как органы центрального управления данной службой. В период существова-ния разрядной системы управления русским государством центральным государственным учреждением, ведавшим личным составом войска, являлся Разрядный приказ, сведения о котором сохранились с 1531 г. Именно военные курьеры Разрядного приказа, используя службу Ямского приказа, осуществляли перевозку наиболее важной государственной корреспонденции (царских грамот и т.д.).

6 (16) июля 1659 г. Указом царя Алексея Михайловича учредили первый маршрут непосредственно военно-курьерской связи от Москвы до Калуги и далее до Севска, а с 19 (29) сентября 1659 г. его продлили до Путивля. Этот маршрут сыграл определенную роль в своевременной доставке военных распоряжений в войска, действовавшие на Украине в годы Русско-польской войны 1654–1667 гг. В допетровское время скорая корреспонденция в армию никакого особого названия не имела. В конце XVII – начале XVIII века стали говорить о «почте в полки» – это именование действовало 20 лет, после чего безвозвратно исчезло, уступив место новому.

В документах 1712 г. впервые появляется словосочетание «полевая почта». Ее, как специальную службу, обеспечивающую почтовую связь в войсках, впервые в русской армии основали в 1695 г. во время первого Азовского похода Петра I, где обязанности правительственных курьеров выполняли «драгуны самые добрые люди». Создание регулярной армии России в начале XVIII в. потребовало централизации и упорядочения системы доставки соответствующих документов как в вой-ска, находящиеся на театре военных действий, так и в органы военного управления из войск. С этой целью в Воинском уставе, утвержденном Указом императора Петра I 30 марта (10 апреля) 1716 г., указывалось, «чтоб при войске полевая почта учреждена была», так как «понеже при войске многие корреспонденции … в деле отправлены имеют быть». Две главы устава: XXXV–«О чине полевой почты» и XXXVI–«О полевом почтмейстере» определяли назначение и задачи военно-полевой почты и обязанности почтмейстера.

Устав официально закрепил понятие «полевая почта». Она учреждалась на время военных действий для сношений армии с уже существующими стационар-ными линиями почтовой связи. До стационарных почтовых учреждений воинская корреспонденция доставлялась специальными военными курьерами. С введением устава в русском языке впервые появилось слово почтальон». Курьеры возили письма за обшлагами мундира, сумки им не полагалось. Главным отличием полевой почты было то, что она обходилась армейскими конями и кормами. В боль-шинстве случаев один и тот же курьер вез корреспонденцию из полка до ближайшей почты и на промежуточных станциях менял только лошадей, т. к. протяженность линий была сравнительно небольшой (обычно не свыше 100 верст). В соответствии с уставом в крупных военных соединениях и полках впервые создали по-левые почтовые отделения в составе почтмейстера, двух писарей, нескольких почтальонов и писаря-регистратора. Эти отделения просуществовали до 1732 г., затем службу доставки корреспонденции сохранили лишь при штабах армий.

17 (28) декабря 1796 г. Указом императора Павла I учредили Фельдъегерский корпус – воинскую часть специального назначения для несения службы связи и выполнения поручений императора и утвердили его штат в количестве одного офицера и 13 фельдъегерей. Старшим группы фельдъегерей назначили капитана Шелганина, который возглавлял корпус с 1796 по 1799 год. В период с 1796 по 1808 гг. корпус находился в ведении Кабинета Его Императорского Величества и подчинялся графу А.Х. Ливену. 26 января (7 февраля) 1808 г. Указом императора Александра I Фельдъегерский корпус передали в подчинение военному министру.

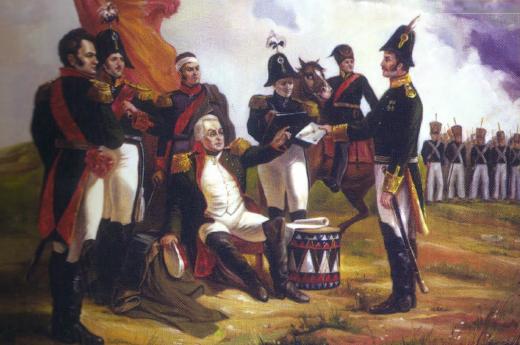

В годы Отечественной войны 1812 г. личный состав корпуса во главе с подполковником Н.Е. Касторским обеспечивал постоянную и бесперебойную связь Главно-командующего Русской армией фельдмаршала М.И. Кутузова с Императором (Москва-Петербург; Тарутино-Петербург) и командующими армиями генералами М.В. Барклае-де-Толли и П.И. Багратионом.

Численность и штатная структура корпуса в зависимости от объема решаемых задач в разное время претерпевали изменение. Так, в июне 1816 г. Указом императора Александра I утвердили новый штат Фельдъегерского корпуса. Корпус разделили на 3 роты, в каждую из которых определялось по капитану, 6 младших офицеров и 80 фельдъегерей.

В последующем офицеры и фельдъегери использовались не только для доставки особо важных депеш, но и для коронации российских императоров, их сопровождения и членов императорского дома во время вояжей по стране и за границу, поддерживания регулярной связи с императорскими дворцами, расположенными в пригородах столицы и в Крыму. Они также эскортировали государственных и военных деятелей, подозреваемых в политической неблагонадежности, а также глав государств, иностранных гостей и других правительственных чиновников.

Личный состав корпуса и в мирное время периодически обслуживал фельдъ-егерской связью Главнокомандующих армиями и командиров крупных соединений, а в период проведения военных маневров создавались небольшие самостоятельные фельдъегерские группы (отделения) для их обслуживания и устанавливались специальные маршруты, по которым поддерживалась связь со столицей.

Во время войны офицеры и фельдъегери корпуса использовались в боевых условиях командующими армиями и для передачи приказов и приказаний. Так, более половины офицеров и фельдъегерей корпуса побывали во время Крымской войны (1853–1856) в Севастополе с правительственной корреспонденцией, часто доставляя ее в сложной боевой обстановке.

С началом войны с Японией 15 офицеров и 13 фельдъегерей по повелению императора Николая II откомандировали в Действующую армию в распоряжение военного командования. 18 июля 1914 г. по распоряжению начальника Главного штаба 20 офицеров убыли в подчинение Верховного главнокомандующего и в штабы прифронтовых военных округов в качестве курьеров в составе Действующей армии, а через 2 дня еще 4 – в Военно-походную канцелярию Его Императорского Величества.

Таким образом, на протяжении длительного времени существования российской армии действовавший в ее составе Фельдъегерский корпус, являлся специальной воинской частью, обеспечивавшей доставку наиболее важной корреспонденции, как в интересах государственного управления, так и военного.

Наряду с Фельдъегерским корпусом в русской армии продолжала функционировать и полевая почта, руководство которой в Действующей армии осуществлял дежурный генерал. В зависимости от потребностей состав полевой почты менялся. Так, в Русско-японскую войну 1904–1905 гг. она состояла из двух главных полевых почтовых контор и соответственного числа почтовых контор при штабах армий и корпусов. В Первую мировую войну 1914 – 1918 гг. организовали 10 главных почтовых контор, а также 16 – при штабах армий, 75 – при штабах корпусов.

После Октябрьской революции 1917 г. с образованием Красной Армии и до 1922 г. в основе организации полевой почтовой связи РККА находилась система старой русской армии. 2 мая 1918 г. на базе упраздненного императорского Фельдъегерского корпуса создали Службу внешней связи при Управлении по командному составу Всероссийского Главного штаба. Она обеспечивала доставку правительственной и воинской корреспонденции по стране, в штабы фронтов и военных округов. Ее штат состоял из 30, а с мая 1919 г. – из 45 человек, а через несколько месяцев увеличили еще на 41 человека, а Совету Всероссийского Главного штаба предоставили право решать в дальнейшем самостоятельно вопрос о штатах Службы. Одновременно в период с ноября 1917 г. по декабрь 1920 г. в Петрограде, а затем в Москве действовала Военная команда самокатчиков при Управлении делами Совнаркома Республики, осуществлявшая доставку корреспонденции в советские, партийные и профсоюзные органы, расположенные в столице.

С октября 1919 г. руководство всей военной и полевой почтовой связью находилось в ведении Управления связи Красной Армии (УСКА). 23 ноября 1920 г. приказом Реввоенсовета Республики № 2538 был создан Фельдъегерский корпус при УСКА, который обеспечивал доставку не только военной, но и правительственной корреспонденции. С 1 января 1921 г. в его состав вошли: Служба внешней связи Всероглавштаба; курьерская часть при штабе Командующего морскими силами; отдел связи фельдъегерей Полевого штаба Реввоенсовета Республики; ряд других мелких подразделений фельдъегерской связи, действующих при некоторых управлениях Наркомата по военным делам. Этим же приказом утвердили и штат Фельдъегерского корпуса численностью 255 человек, в том числе 154 фельдъегеря.

6 августа 1921 г. параллельно была образована фельдъегерская часть при Управлении делами ВЧК, преобразованная в 1922 г. в Фельдъегерский корпус. На него возлагалось доставка иногородней корреспонденции СНК, ЦК ВКП(б), ВЦИК, ВЦСПС, наркоматов внутренних дел, путей сообщения, иностранных дел, обороны, Государственного банка.

Финансовые затруднения вынудили не только значительно сужать функции армейской фельдъегерской связи, но и сокращать численность личного состава. Так, на 1 августа 1923 г. в Фельдъегерском корпусе при УСКА по штату полагалось иметь только 65 человек, из них 55 фельдъегерей, а фельдъегерские отряды при штабах военных округов расформировали.

На основании совместного приказа Реввоенсовета СССР и ОГПУ за № 1222/92 и 358/117 от 30 сентября 1924 г. Фельдъегерский корпус при УСКА расформировали, а доставку иногородней секретной, совершенно секретной и важной корреспонденции частей, управлений, учреждений и заведений военного и морского ведомств возложили на Фельдъегерский корпус ОГПУ. Таким образом, этот корпус превратился в общегосударственную фельдъегерскую связь со схемой фельдъегерских маршрутов, охватывающей 406 городов и других населенных пунктов СССР. В предвоенные годы, когда численность РККА была не велика, почтовый обмен осуществлялся через стационарные отделения почтовой связи Наркомата связи (НКС) СССР.

В таком виде фельдъегерская служба работала до 17 июня 1939 г., когда постановлением СНК СССР ее разделили. В ведении отдела фельдъегерской связи НКВД сохранялось обслуживание важнейших государственных и партийных органов с доставкой корреспонденции в крупнейшие республиканские, областные и районные центры; доставка корреспонденции в остальные населенные пункты передали Главному центру специальной связи НКС СССР; перевозку ценностей и денег возложили на службу инкассации Государственного банка.

Фельдъегерская связь НКВД выполняла и специальные задания по линии военного ведомства, особенно в период проведения больших войсковых маневров РККА. В таких случаях создавались особые фельдъегерские полевые отделения, которые помогали осуществлять управление войсками, обеспечивая своевременную и надежную доставку секретных документов.

Огромная армия военных связистов-почтовиков прошла с войсками по дорогам Великой Отечественной войны. Уже на ее второй день НКС развернул Главный военно-почтовый сортировочный пункт (ГВПСП) в зданиях двух школ, освободившихся в результате эвакуации детей из Москвы. На всех фронтах и в крупных административных центрах создали военно-почтовые сортировочные пункты (ВПСП), при каждой армии – военно-почтовые базы (ВПБ), а при штабах соединений, армий и фронтов – полевые почтовые станции (ППС), через которые и шла обработка почтовой корреспонденции, газет и журналов, листовок и агитационной литературы и доставка ее адресатам. Руководство всей сетью полевых почтовых учреждений фронтов и армий осуществляли соответственно Уполесвязи фронтов и инспектораты связи армий при общем руководстве Цуполесвязи НКС.

Фельдсвязь применялась во всех звеньях управления – от штаба фронта до полка включительно. Она осуществлялась подразделениями подвижных средств связи (связь подвижными средствами), входивших в состав войск связи. Основными способами организации связи подвижными средствами являлись: по оси, направлениям и круговым маршрутам. На больших расстояниях создавались направления с комбинированным использованием авиационных, наземных и водных подвижных средств. Вблизи КП и по оси связи развёртывались пункты сбора донесений, в составе которых имелись экспедиции для регистрации корреспонденции, транспортные средства, фельдъегери, сопровождающая охрана. При пунктах управления объединений оборудовались взлётно-посадочные полосы для приёма самолётов связи.

Секретная корреспонденция из центральных управлений Наркомата обороны (НКО) в адрес фронтов обрабатывалась его I-й экспедицией, которая сдавала ее в отдел фельдъегерской связи НКВД и спецсвязь НКС. До фронтов эту корреспонденцию доставляли сотрудники этих наркоматов по железной дороге и самолетами, выделяемыми для этой цели НКО.

Приказом наркома обороны № 0949 от 6 декабря 1942 г. органы военно-полевой почты изъяли из системы НКС и передали в ведение начальника Главного управления связи Красной Армии (ГУСКА). 18 декабря 1942 г. приказом наркома обороны № 0964 создали Управление военно-полевой почты ГУСКА на базе его дисло-почтового отдела и Управления военно-полевой почты НКС, а отделы и отделения полевой связи НКС фронтов и армий реорганизовали в отделы и отделения военно-полевой почты управлений связи фронтов и отделов связи армий. НКС выделяло специалистов для формирований полевой почты, снабжало их специальным почтово-техническим имуществом и эксплуатационным материалом централизованным порядком.

Порядок адресования корреспонденции в Красной Армии и правила сношения войсковых частей и соединений с гражданскими организациями и частными лицами в годы войны изменялся два раза: 5 сентября 1942 г. и 6 февраля 1943 г. приказом заместителя наркома обороны № 0105. Он ввел новую систему условных наименований управлений, объединений, соединений, частей и учреждений Действующей армии, а также строевых частей военных округов. Вместо трехзначных условные номера частей стали пятизначными, названные словосочетанием «Войсковая часть – полевая почта». Она себя полностью оправдала, действовала до конца войны, используется и сейчас.

Почтовая корреспонденция и периодические издания, поступающие из тыла страны, обрабатывались и сортировались на ВПСП и ВПБ, после чего направлялись ППС соединений, где их получали почтальоны частей и вручали воину. С фронта в тыл почтовая корреспонденция следовала в обратном направлении.

При этом нередко путь фронтового почтальона с сумкой в среднем равной весу пулемета от ППС к блиндажам и окопам составлял десятки километров и проходил под пулями и артобстрелом противника. Несмотря на все трудности, благодаря самоотверженной работе почтовых предприятий НКС и частей и подразделений военно-полевой почты НКО, почтовая связь внутри страны, тыла с фронтом, фронта с тылом, поддерживалась регулярно, и письмо на фронт доставлялось на четвертые сутки. Письма и газеты, полученные на фронте, по образному выражению работников военно-полевой почты, по своему значению не уступали боевому снаряду. Далеко не случайно в старой военной песне пелось: «Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет». Малейшая задержка воинской корреспонденции, необмены, засылки, брак в обработке расценивались, как должностное преступление, со всеми вытекающими последствиями. Транспортировку газет из центра осуществлял авиаполк ГлавПУРа, самолеты Гражданского воздушного флота, а также, в порядке догрузки, самолеты авиадивизии ГУСКА, обеспечивающей связь Москвы с фронтовыми пунктами сбора донесений.

Работники военно-полевой почты под руководством наркома связи, заместителя наркома обороны, начальника ГУСКА маршала войск связи И.Т. Пересыпкина и начальника Управления военно-полевой почты ГУСКА генерал-майора Г.И. Гнедина в годы войны выполнили колоссальный объем работы по пересылке и доставке воинских почтовых отправлений. В Действующую армию ежемесячно доставлялось до 70 млн. писем и более 30 млн. газет. ГВПСП принял, обработал и отправил более 100 тыс. тонн почтовых грузов, 843 млн. писем, 3 млн. посылок, 2,7 млрд. листовок, плакатов, брошюр и книг, 753 млн. экземпляров газет и журналов.

7 мая 2015 г. у здания Главпочтамта Воронежа открыт первый в России памятник военному почтальону работы скульптора А. Игнатова Студии военных художников им. М.Б. Грекова. На нем запечатлен фронтовой почтальон 33-го стрелкового полка 6-й Краснознаменной стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта ефрейтор Иван Леонтьев. Он доставлял почту на передовую, попал под артиллерийский обстрел противника и погиб в 1944 году.

В послевоенное время по мере сокращения численности ВС СССР и расформирования частей уменьшалось и число учреждений военно-почтовой связи. В марте 1946 г. Управление военно-полевой почты переименовали в отдел военно-полевой почты Управления начальника войск связи Сухопутных войск ВС СССР, с апреля 1950 г. – в отдел военно-полевой почты Управления начальника войск связи Советской Армии, с октября 1958 г. – в Службу военной почты Управления войск связи Минобороны (МО) СССР.

16 января 1965 г. в соответствии с решением Генерального штаба ВС СССР прошло организационное объединение подразделений, органов и учреждений военной почты в единые органы и учреждения фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) и сформирована Служба военной почты МО СССР.

В июле 1966 г. Служба военной почты МО СССР переименовали в Службу фельдъегерско-почтовой связи Министерства обороны СССР.

1 июля 1971 г. в ВС СССР действовало 39 узлов и 199 станций фельдъегерско-почтовой связи. В 1990-е годы система ФПС ВС насчитывала 44 узла и 217 станций ФПС со штатной численностью 3.954 человек и обрабатывала более 10 млн. секретных отправлений в год.

В феврале 1991 г. Службу фельдъегерско-почтовой связи МО СССР переформировали в Управление ФПС Минобороны СССР, а в июне 1992 г. – в Управление фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ. С апреля 2012 г. оно входит в состав Главного управления связи ВС РФ.

Неоценимый вклад в становление и развитие Службы ФПС в послевоенный период внесли ее начальники – полковники Ф.Ф. Степанов и Б.П. Мелков, генерал-майор В.В. Тимофеев, генерал-лейтенант Э.Г. Островский, генерал-майор В.Д. Дурнев, полковник Л.А. Семенченко.

В сеть фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ в настоящее время входят узлы ФПС штабов военных округов, флотов и объединений, станции фельдъегерско-почтовой связи соединений и гарнизонов. Кроме этого воинская корреспонденция доставляется в российские войска, дислоцирующиеся в государствах-участниках СНГ: Армении, Белоруссии, Таджикистане и Кыргызстане, а также в Абхазию, Южную Осетию и Сирийскую Арабскую Республику.

Всего в ВС РФ организовано более 500 авиационных, железнодорожных и автомобильных маршрутов. Ежегодно узлами и станциями ФПС ВС России обрабатываются и доставляются более 2 млн. (это около 3,9 тыс. тонн) только простых служебных почтовых отправлений.

Действующая в настоящее время в ВС РФ фельдъегерско-почтовая связь как преемница полевой почты времен Петра I, способна успешно решать все, стоящие перед ней задачи и по-прежнему является самым надежным, эффективным и, глав-ное, необходимым для управления войсками видом связи.

Советник РАРАН В. Хохлов